Qualzucht bei Haustieren –

Das Leid hinter dem schönen Schein

Große Kulleraugen, platte Nasen, winzige Körper – diese Merkmale gelten bei Haustieren als „niedlich“ oder „besonders“. Doch was für viele Menschen offenbar ansprechend aussieht, bedeutet für die Tiere oft ein Leben voller Qualen.

- Wissenschaftlich belegt

- Qualzuchtmerkmale

- Rechtliche Situation in Deutschland

- Wie sieht es im Ausland aus?

- Die stetige Nachfrage befeuert die Produktion.

- Warum kaufen Menschen trotzdem solche Tiere?

- Qualzuchten in der Werbung

- Vom Like zum Leid

- Neue Trends in der Qualzucht

- Leben mit einer Qualzucht

- Was kann ich tun?

- Weitere Artikel zum Thema

Atemnot, Gelenkprobleme, chronische Schmerzen: Das sind nur einige der Folgen sogenannter Qualzuchten. Trotzdem sind diese Tiere beliebt wie nie zuvor und erfreuen sich einer großen Nachfrage. Die menschliche Gier nach außergewöhnlichen und optisch auffälligen Haustieren treibt die Zucht immer extremerer Formen voran und füllt die Kassen der meist skrupellosen Vermehrer.

Was ist Qualzucht?

Der Begriff „Qualzucht“ beschreibt in der Tierzucht gezielte Praktiken, bei denen bestimmte optische Merkmale systematisch verstärkt oder verändert werden – ohne Rücksicht auf Gesundheit, Lebensqualität oder artgemäßes Verhalten. Tiere, die aus solchen „Zuchten“ stammen, sind häufig ihr Leben lang gesundheitlich beeinträchtigt. Qualzuchten stehen daher im direkten Widerspruch zu den Grundprinzipien des Tierschutzes.

Damit die gewünschten Eigenschaften eines Tieres an die nächste Generation weitergegeben werden, erfolgt bei der Zucht eine gezielte Selektion der Elterntiere.

Während in der klassischen Tierzucht nach Leistungsfähigkeit, Gesundheit und positiven Wesensmerkmalen selektiert wird, rücken vor allem in der unprofessionellen Privatzucht oft optische Erscheinungsbilder in den Vordergrund. Problematisch wird dies immer dann, wenn dabei genetische Merkmale verstärkt werden, die mit körperlichen und/oder psychischen Leiden einhergehen. Es ist also nicht mehr wichtig, ob das Tier gesund und leistungsstark ist, sondern nur noch, wie es aussieht. Gewünschte Zuchtziele sind heutzutage häufig besonders flache Köpfe, sehr kurze Beine, eine bestimmte Fellfarbe oder auch extrem große Augen, was zu gesundheitlichen Problemen, Schmerzen und Leiden führen kann.

Die Deutsche Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) definiert Qualzuchten als eine Form der Zucht, bei der das Tier „durch willentliche Verstärkung krankhafter Merkmale körperlich oder psychisch beeinträchtigt“ wird. Ein weiteres Kennzeichen von Qualzucht ist, dass die Leiden der Tiere vermeidbar wären, wenn nicht gezielt auf die entsprechenden Merkmale hin gezüchtet werden würde.

Wissenschaftlich belegt

Zahlreiche Studien belegen, dass bestimmte Rassemerkmale mit starken Einschränkungen des Tierwohls und einer verkürzten Lebenserwartung im Zusammenhang stehen. Eine britische Studie von O´Neill et al. (2020) zeigte, dass Französische Bulldoggen und Möpse deutlich häufiger unter chronischen Erkrankungen leiden als andere Rassen und durchschnittlich kürzer leben. Eine Untersuchung der Universität Utrecht (2021) ergab, dass über 80 % aller brachyzephalen Hunde klinisch relevante Atembeschwerden zeigen. Während viele Tierhalter sich der Probleme nicht bewusst sind oder diese rigoros ignorieren, sind die gesundheitlichen Folgen für die betroffenen Tiere gravierend.

Qualzuchtmerkmale

Morphologische Schäden

- Fehlstellungen des Skeletts

- Deformation des Schädels (z. B. französische Bulldogge)

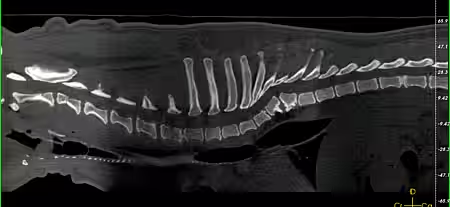

- Deformation der Wirbelsäule (z. B. Schleierschwanz)

- Übermäßige Hautfalten (z. B. Shar Pei)

- Extremer Fellwuchs (z. B. US-Teddy-Meerschweinchen)

- Verkürzte Gliedmaße (z. B. Munchkin-Cat)

- Zahnanomalien (z. B. Mops)

Funktionale Schäden

- Atemprobleme (z. B. Brachyzephales obstruktives Atemwegssyndrom – BOAS)

- Augen- und Ohrenprobleme (Makroblepharon/Pendelohren)

- Fortpflanzungsstörungen (z. B. Geburten nur noch mit Kaiserschnitt möglich)

- Neurologische Störungen (Krampfanfälle/Lähmungen)

- Orientierungsprobleme (z. B. durch fehlende Tasthaare bei Nacktkatzen)

Verhaltensstörungen

- Fehlentwicklung des Sozialverhaltens

- Unfähigkeit oder stark eingeschränkte Fähigkeit zur Kommunikation mit Artgenossen (z. B. bei Hunden ohne Rute)

- Gesteigertes Angst- und Aggressionsverhalten

Chronische Schmerzen und Leiden

- Entzündungen (z. B. in Hautfalten)

- Atemnot (z. B. durch Brachyzephalie)

- Gelenkprobleme

- Ständige Pflegebedürftigkeit

Besonders betroffen sind brachyzephale (kurzköpfige) Hunde wie der Mops, die französische Bulldogge und der Shih Tzu. Durch die gewollte extreme Verkürzung des Schädels leiden vieler dieser Hunde an dauerhafter Atemnot, Augenproblemen, Hitzestress und Zahnfehlstellungen. Auch Katzenrassen, wie die Perserkatze mit extrem flacher Nase oder die Scottish Fold, deren Knickohren auf eine genetische Knorpelkrankheit zurückgehen, sind typische Vertreter von Qualzuchten. Neben Katzen und Hunden gibt es auch bei anderen Haustieren Extremzuchten, die zu ähnlichen Problemen führen. So leiden unter anderem Widderkaninchen aufgrund ihrer Hängeohren an Entzündungen, Langhaarmeerschweinchen an verfilztem Fell und sogar Zierfische, wie der Schleierschwanz, können aufgrund ihrer überzüchteten Körperform oft nur noch sehr langsam und eingeschränkt schwimmen.

Gemeinsam haben Qualzuchten, dass ihre krankmachenden Merkmale nicht zufällig entstehen, sondern gezielt durch die entsprechende Selektion verstärkt wurden. Und das, obwohl die negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden bereits vorher bekannt sind. Der funktionelle Körperbau und lebenswichtige Organe werden der Optik und/oder dem wirtschaftlichen Interesse untergeordnet.

Gemeinsam haben Qualzuchten, dass ihre krankmachenden Merkmale nicht zufällig entstehen, sondern gezielt durch die entsprechende Selektion verstärkt wurden. Und das, obwohl die negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden bereits vorher bekannt sind.

Der funktionelle Körperbau und lebenswichtige Organe werden der Optik und/oder dem wirtschaftlichen Interesse untergeordnet.

Rechtliche Situation in Deutschland

Rein rechtlich gesehen sind Qualzuchten in Deutschland verboten. Das Tierschutzgesetz legt in §11b ganz klar fest:

Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten, soweit […] damit gerechnet werden muss, dass bei der Nachzucht […] Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten.

Dieser „Qualzuchtparagraph“ existiert bereits seit 1986 und wurde 2006 im Zuge der Tierschutznovelle weiter präzisiert. In der Realität sieht es jedoch ganz anders aus, denn viele betroffene Rassen sind weiterhin auf Ausstellungen, in Kleinanzeigen und bei gewerblichen Züchtern zu finden. Ein zentraler Grund hierfür liegt in der schwierigen Umsetzbarkeit des Gesetzes. Zuständige Behörden müssen im Einzelfall nachweisen, dass bestimmte Zuchtmerkmale mit Leiden verbunden sind, was nicht selten aufwändige Gutachten und teure Verfahren erfordert. Das Gutachten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMLEH) empfiehlt zwar Verbote für bestimmte Rassen, überlässt die Umsetzung jedoch den jeweiligen Veterinärämtern. Da viele Qualzuchtmerkmale nicht eindeutig definiert sind, bleibt die Entscheidung oft Ermessenssache. Dadurch entstehen massive Vollzugsdefizite und Qualzuchten bleiben legal. Nur in Einzelfällen wird entschieden, dass eine Vermehrung durch eine behördlich angeordnete Kastration unterbunden wird.

Die Tierschutz-Hundeverordnung enthält seit ihrer Überarbeitung in §10 ff. zwar zusätzliche Hinweise zu Zuchtverboten, bezieht sich jedoch auf konkrete Symptome und nicht auf bestimmte Rassen. Auch hier muss also im Einzelfall geprüft werden. Es fehlen Verwaltungsvorschriften und genaue Regelungen.

Wie sieht es im Ausland aus?

Internationale Vergleiche zeigen, dass Deutschland bei der Durchsetzung von Verboten im Bereich der Qualzuchten eher zurückliegt. In den Niederlanden ist es bereits seit 2014 gesetzlich verboten, Hunde mit zu kurzer Nase zu züchten. Mit dem „Craniofacial Ratio“, der das Verhältnis zwischen Nasenlänge und Kopflänge beschreibt, sind konkrete Messwerte für ein Zuchtverbot festgelegt. Nur Tiere mit einem bestimmten Mindestmaß dürfen noch gezüchtet werden. Auch Werbung mit Tieren, die dieses Mindestmaß nicht erfüllen, sind gesetzlich stark eingeschränkt. In Norwegen entschied ein Gericht im Jahr 2022, dass die Zucht von Cavalier King Charles Spaniels und Englischen Bulldoggen gegen das nationale Tierschutzgesetz verstößt und setzte damit ein juristisches Novum. In Österreich wiederum gibt es bereits seit 2005 eine Qualzuchtverordnung, die bestimmte Merkmale ausdrücklich nennt und mit konkreten Verboten belegt. Diese Beispiele zeigen, dass Tierschutz konsequent umgesetzt werden kann, wenn der politische Wille vorhanden ist.

In Deutschland bleibt es bislang häufig bei Absichtserklärungen, denen es an der konkreten Umsetzung mangelt. Es fehlen klare Verbotslisten bestimmter Rassen und verbindliche Verwaltungsvorschriften für die Behörden, was bei welchen Qualzuchtmerkmalen zu tun ist. So liegt es weiterhin in der Verantwortung der Verbraucher, beim Tierkauf kritisch zu hinterfragen, ob das gewählte Tier von Qualzucht betroffen ist.

Die stetige Nachfrage befeuert die Produktion.

Ob Mops, Perserkatze oder Widderkaninchen – Tiere mit extremen Zuchtmerkmalen sind weiterhin beliebt, obwohl bekannt ist, dass sogenannte Qualzuchten oft unter schweren gesundheitlichen Problemen leiden. Informationen über diese Leiden sind leicht zugänglich – von wissenschaftlichen Studien bis zu persönlichen Erfahrungsberichten ist im Internet alles zu finden.

Warum kaufen Menschen trotzdem solche Tiere?

Ein Grund liegt im Kindchenschema: Große Augen, flache Nase und ein runder Kopf erinnern an Babys und lösen bei den meisten Menschen Fürsorgeinstinkte aus. Tiere wie Möpse oder Perserkatzen wirken „süß“, obwohl sie oft kaum atmen, schlecht essen und sich häufig nur unter Schmerzen bewegen können. Die emotionale Reaktion überwiegt – das objektive Leiden wird verdrängt.

Psychologisch spielt kognitive Dissonanz eine Rolle: Wer eine enge Bindung zu seinem Tier hat, will sich nicht eingestehen, dass es leidet – oder gar, dass man selbst zu diesem Leid beigetragen hat. Deshalb werden Symptome verharmlost und ernsthafte Atemprobleme als „rassetypisch“ oder „niedliches Schnarchen“ abgetan.

Auch das soziale Umfeld beeinflusst die Wahrnehmung. Wenn Freunde, Nachbarn oder Influencer solche Tiere halten, wird deren Aussehen und auch ihr gesundheitlicher Zustand als normal empfunden. Aufklärung stößt oft auf Abwehr, da Kritik an der Tierwahl als persönlicher Angriff empfunden wird.

Wissenschaftliche Studien bestätigen diese Mechanismen: Halter unterschätzen häufig die Leiden ihrer Tiere. Der Psychologe Hal Herzog beschreibt in seinen Studien, wie emotionale Bindung, Gruppennormen und äußere Reize die Wahrnehmung von Tierleid verzerren. Das Verdrängen von Tierleid ist also das Ergebnis emotionaler Bindung, sozialer Einflüsse und psychologischer Abwehrmechanismen.

Qualzuchten in der Werbung

Auf Laien wirken Qualzucht-Tiere oft gesund, verspielt und niedlich. In diversen Werbespots sieht man vermeintlich „lachende“ Möpse und ulkig schnaufende Französische Bulldoggen fröhlich durch den Garten rennen oder Katzen mit großen Kulleraugen um ihr Lieblingsfutter betteln. Es entsteht der Eindruck, dass es sich bei den Tieren um drollige Begleiter handelt, die fit, unkompliziert und vor allem trendy sind. Dass viele von ihnen an Atemnot, Augenschäden und Gelenkproblemen leiden, bleibt dabei meist unsichtbar. Einen verpflichtenden Warnhinweis, dass es sich bei diesen Tieren um Qualzuchten handelt, gibt es nicht. In Werbespots großer Baumarktketten laufen brachyzephale Tiere mit pinkfarbenen Schleifen auf dem Kopf durch das Bild, während im Hintergrund ein Familienfest inszeniert wird. Alle sind glücklich. Ein Hinweis, dass der Hund eine Qualzucht ist – Fehlanzeige.

Ähnliche Beispiele finden sich in Möbelwerbungen, im Futtermarketing oder in Automobilkampagnen. Besonders schlimm wird es dann, wenn das Qualzuchtmerkmal auch noch ganz besonders hervorgehoben wird. Getreu dem Motto: Bei den Preisen fallen dem Mops schon mal die Augen aus. Pervers, wenn man bedenkt, mit wie viel Leiden das für den Mops verbunden ist. So trägt die Werbebranche massiv zu der Verharmlosung von Qualzucht bei und fördert die Nachfrage.

Vom Like zum Leid

Auch soziale Medien fördern ein realitätsfernes Bild von bestimmten Tierrassen. Wieder sind es vor allem Hunde mit flachen Nasen, die in den Kanälen mit tausenden Followern vertreten sind. Aber auch Scottish Fold Katzen mit ihren nach innen geklappten Ohren oder Nacktkatzen mit ausgeprägten Hautfalten gelten online als „ästhetisch“ und passen gut in die durchgestylten Storys der Influencer und sind damit Teil eines digitalen Schönheitsideals.

Wie bereits erwähnt, haben solche Darstellungen ernstzunehmende Folgen. Sie prägen, was als „normal“ und „begehrenswert“ empfunden wird. Nutzer sehen täglich Tiere mit deformierten Körpern, ohne einen Hinweis auf deren körperliche Einschränkungen zu erhalten. Durch Likes, Herzchen und positive Kommentare wird das Bild verstärkt und so zur neuen Norm. Insbesondere Influencer mit einer großen Reichweite spielen eine entscheidende Rolle. Ihre Tierwahl hat häufig vor allem bei der jüngeren Zielgruppe eine Vorbildfunktion. So fördern sie, hoffentlich ungewollt, die Nachfrage und somit auch die Nachzucht von Qualzucht-Tieren. Einige „Social-Media-Stars“ sind sich ihres Einflusses bewusst und klären aktiv auf. Der größere Teil inszeniert seine Tiere jedoch als Lifestyle-Accessoire und erreicht damit teilweise ein Millionenpublikum.

Neue Trends in der Qualzucht

Obwohl man glaubt, schlimmer kann es nicht mehr werden, tauchen immer wieder neue Kreationen auf, die Tierschützer in Alarm versetzen. Ein erschreckendes Beispiel sind Teacup-Hunde, bei denen durch gezielte Inzucht besonders kleine Tiere erzeugt werden, die ihrem Namen nach so klein sein sollen, dass sie in eine Teetasse passen. Diese Miniaturhunde sind anfällig für Organversagen, Knochendeformationen und lebenslange Atemprobleme, erfreuen sich aber dennoch wachsender Beliebtheit.

Derartige Modeerscheinungen zeigen, wie wenig das Wohl der Tiere bei solchen Züchtungen berücksichtigt wird. Denn viel wichtiger als das Wohlergehen der Tiere ist den sogenannten Züchtern die Nachfrage. Es wird nur gezüchtet, womit auch Profit gemacht werden kann. Würden die „Züchter“ solcher Qualzuchten auf ihren Tieren sitzenbleiben, würden sie die Zucht schnell wieder einstellen. Doch nicht nur Hunde, sondern auch Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel und Zierfische werden immer weiter „modifiziert“ und den menschlichen Vorgaben eines vermeintlichen Schönheitsideals angepasst. Ein weiteres erschreckendes Beispiel hierfür ist die Bullycat, die optisch der Hunderasse „American Bully XL“ ähneln soll. Ein Trend, den es lieber gestern als morgen zu beenden gilt.

Leben mit einer Qualzucht

Wer sich trotz aller Fakten und Warnungen für eine Qualzucht und beispielsweise für den Kauf einer Französischen Bulldogge entscheidet, muss damit rechnen, dass neben dem hohen Kaufpreis auch immense Tierarztkosten im Laufe des Tierlebens auf ihn zukommen.

Häufig werden Qualzuchten nicht von Tierkrankenversicherungen aufgenommen oder nur mit diversen Einschränkungen versichert. Lebensnotwendige Operationen, wie eine umfassende Erweiterung der Atemwege in einem „Multi-Level-Chirurgie“- Verfahren, kosten gerne 3.000 Euro und mehr. Nicht selten muss nach einigen Jahren nochmal „nachgebessert“ werden, weil sich beispielsweise Narbengewebe gebildet hat. Der Tierhalter muss also erneut tief in die Tasche greifen.

Da die ursächlichen Probleme, wie der deformierte Kopf und die zu kurze Nase nicht operativ behoben werden können, haben diese Hunde auch nach einer durchgeführten Operation Probleme mit der Atmung, mit Belastung und mit Hitze. Die Brachyzephalie bedeutet für den betroffenen Hund oft deutlich mehr als „nur“ die gut hörbare Atemnot.

Durch die stark verengten Atemwege muss ein großer Unterdruck aufgebaut werden, damit der Hund einatmen kann. Dieser Unterdruck führt zu einer Erweiterung der Speiseröhre und einer Refluxösophagitis, also einer chronisch entzündeten Speiseröhre aufgrund des dauerhaften Rückflusses von Magensäure.

Die chronische Entzündung breitet sich häufig auf den gesamten Magen-Darm-Trakt aus und führt sowohl zu Würgen und Erbrechen als auch zu Durchfällen. Menschen mit dem Wunsch nach einer Französischen Bulldogge sollten sich also darauf einstellen, ihre Böden sehr regelmäßig reinigen zu müssen und vielleicht bereits vor dem Einzug die Teppiche entfernen.

Neben dem Reinigen der Fußböden muss nicht selten die Französische Bulldogge selbst gereinigt werden. Viele Französische Bulldoggen sind aufgrund ihres Körperbaus nicht mehr in der Lage, ihre Analregion zu putzen und auf die Reinigung durch ihre Halter angewiesen, um Entzündungen zu vermeiden. Ist die Feuchttuchpackung bereits in der Hand, sollten auch gleich die Hautfalten gründlich gesäubert werden. Denn auch diese können sich sonst schnell entzünden.

Brachyzephale Hunde leiden häufig an Augenproblemen. In vielen Fällen ist entweder zu wenig Tränenflüssigkeit vorhanden oder die Zusammensetzung des Tränenfilms ist nicht gut. Die Folge sind dauerhaft gereizte Augen, Bindehautentzündungen und Hornhautdefekte, die eine lebenslange Therapie mit Augenmedikamenten nötig machen. Nicht selten sind auch hier kostenintensive Operationen notwendig. Weitere Operationskosten entstehen, wenn die Französische Bulldogge für die Rasse typische Erkrankungen des Bewegungsapparats mitbringt. Vertreter dieser Rasse neigen zu Keil-, Block- und Schmetterlingswirbeln. Eine Folge dieser Anomalien ist häufig ein Bandscheibenvorfall, dessen Diagnose mittels CT und dessen chirurgische Behebung Kosten in Höhe von knapp 4.000 Euro verursachen kann.

Weitere Kosten, die auf den Halter zukommen können, sind Kosten für eine möglicherweise benötigte HD- oder ED-Operation. Dabei sind Operationen vor allem für brachyzephale Hunde mit einem erhöhten Risiko verbunden. Häufig bringen diese Hunde aufgrund von Kreislaufproblemen und mangelnder Sauerstoffversorgung ein deutlich erhöhtes Narkoserisiko mit. Insbesondere die Aufwachphase nach der Narkose gestaltet sich aus diesem Grund oft sehr schwierig.

Auch nach erfolgten und überlebten Operationen wird die Französische Bulldogge kein leistungsfähiger Hund. Lange Spaziergänge bei sommerlichen Temperaturen sollten also nicht auf dem Wunschzettel zukünftiger Bullyhalter stehen.

Aufgrund diverser überall zugänglicher Informationen und gezielter Aufklärung erkennen inzwischen einige Menschen das Leid dieser Hunde. Halter Französischer Bulldoggen müssen also damit rechnen, auf dem kurzen Spaziergang im Park oder beim Besuch eines Hundeplatzes sowohl von Mitmenschen als auch von anderen Hunden schief angeguckt zu werden, wenn sie mit ihrem röchelnden Hund die Bildfläche betreten. Die durch die Atemnot hervorgerufenen Lautäußerungen werden von Artgenossen häufig fehlverstanden und als Knurren wahrgenommen. Zudem sind Französische Bulldoggen aufgrund der hervorstehenden Augen, der Falten im Gesicht, dem kurzen Rücken und der fehlenden Rute extrem in der Kommunikationsfähigkeit mit Artgenossen eingeschränkt.

Was kann ich tun?

Wie so oft bestimmt die Nachfrage das Angebot – und genau hier liegt die größte Chance, Qualzuchten langfristig zu stoppen.

- Keine Qualzuchten kaufen, auch nicht aus Mitleid. Jedes gekaufte Tier unterstützt das System.

- Aufklärung betreiben: Erzählen Sie Freunden und Familie von den Qualen dieser Tiere. Auch wenn Sie auf Abwehr stoßen, weisen Sie bitte immer wieder sachlich auf die faktisch belegten Leiden von Qualzuchten hin.

- Keine Qualzuchten in sozialen Medien liken oder teilen. Damit wird die Nachfrage nur verstärkt. Um der „Normalisierung“ entgegenzuwirken, müssen Bilder von Qualzuchten in der Öffentlichkeit verschwinden oder zumindest ganz klar gekennzeichnet werden.

- Aktiv werden gegen Qualzuchten in der Werbung. Auch in der Werbung haben Qualzuchten nichts verloren. Wer mit Tierleid seine Produkte bewirbt, sollte Konsequenzen spüren. Schreiben Sie dem Baumarkt, der Möbelhauskette oder dem Autohersteller, was Sie von ihrer Werbung halten und dass Sie sich aufgrund dieser für den Konkurrenten entscheiden mussten.

Qualzuchten sind ein trauriges Beispiel dafür, wie menschliche Vorlieben über das Wohl von Tieren gestellt werden. Ob extrem kurze Nasen, winzige Körper oder deformierte Gelenke – hinter vielen beliebten Haustierrassen steckt ein Leben voller Leid. Die Gesetzgebung in Deutschland bietet zwar theoretisch Schutz, scheitert aber oft an konkreten Verwaltungsvorschriften. Um diesem grausamen Trend Einhalt zu gebieten, ist es entscheidend, dass Verbraucher, Veterinärmediziner und Tierschutzorganisationen gemeinsam aufklären und Verantwortung übernehmen. Denn kein Tier sollte für menschliche Trends leiden müssen.

Bei der Wahl eines Haustieres sollte es um darum gehen, wie gut das Tier mit seinen Bedürfnissen in das eigene Leben passt und ob es möglich ist, ihm ein artgerechtes Leben zu bieten. Die Gesundheit des Tieres und der passende Charakter sollten die Auswahlkriterien sein und nicht ein extremes und Aufmerksamkeit erregendes Äußeres, welches dem Tier ein Leben voller Schmerzen und Leiden bereitet.